<連載>トランプ2.0政権が描く未来への地図 【第5回】トランプは米国史に名を刻む偉大な大統領か

<シリコンバレーを「飲み込む」とは>

前回の第4回では、ドナルド・トランプ大統領がシリコンバレーとの「関係強化」ではなく、「飲み込もうとしている」と述べた。ここで私の言う「飲み込む」とは、単に関係を深めることではない。シリコンバレーを吸収し、消化したうえで、自らの目的のために活用することを指す。シリコンバレーは20世紀半ば、半導体産業の中心地として誕生し、アップルやグーグルなど、IT・ソフトウェア分野で世界をリードする企業を次々と輩出してきた。現在もAIやバイオテクノロジーなど最先端分野のベンチャー企業が生まれ続けている。多少大げさに言えば、シリコンバレーは、この半世紀、世界のエンジンであったといえよう。トランプは、このエンジン、つまりその経済力やイノベーションを戦略のために活用しようとしているのではないか。これまでの半世紀以上の中でどの大統領も考えつかなかったことをトランプは試みようとしているのではないかと私は推測している。これは途方もない挑戦であり、うまく機能しない可能性も十分ある。しかし、もし成功すれば、彼は米国史に名を刻む偉大な大統領の一人となるのではないか。

<親炙したベーカー、そして友人カルバハウス>

私がこのように考えるようになったきっかけは、2016年に友人であるアーサー・B・カルバハウスとの対話だった。この年の11月、米大統領選で多くの人が予想もしなかったトランプが民主党候補のヒラリー・クリントン元国務長官を破り、第45代大統領に当選した。カルバハウスは、この時の共和党の副大統領候補選定委員会の議長を務めていた。

テクノロジーではなく、突然このような話を持ち出して戸惑う人がいるかもしれないので、少し私自身について触れておきたい。私は1981年、ハワード・H・ベーカー上院議員(後に駐日大使)と知り合う機会を得た。彼は「上院の偉大な交渉人」と称され、超党派での協力を重視するリーダーとして知られていた。また、リチャード・ニクソン第37代大統領によるアメリカ政治史上最も象徴的な汚職事件、ウォーターゲート事件の調査委員会副議長も務め、「大統領は何をいつ知ったのか?」(What did the President know, and when did he know it?)という問いかけを歴史に残した人物でもある。1981年はベーカーが上院院内総務を務めた最後の年だった。当時のカルバハウスは、ベーカーのアドバイザーであり、世界的な法律事務所「オメルヴェニー&マイヤーズ(O’Melveny & Myers)」の弁護士だった。

ベーカーは院内総務を辞した後、大統領選に出馬の用意をしていたが、ドナルド・レーガン政権の二期目での不祥事が続き、レーガンはベーカーにホワイトハウス首席補佐官の就任を要請し、ベーカーは就任を受けた。この時にカルバハウスもホワイトハウスの法律顧問(閣僚級)として加わった。ベーカーの働きもあり、レーガン政権は有終の美を飾るのだが、一方、ベーカーは大統領選に出馬することなく、当時の副大統領だったジョージ・H・W・ブッシュが大統領選に出馬し、第41代アメリカ合衆国大統領となった。当時の米国の政治力学は、私の想像外のことだが、仮にベーカーが大統領となっていたら、その後の世界情勢は大きく変わったのではないかと時に思うことがある。

ベーカーが2014年に逝去されるまで、私はワシントンDCで、あるいは東京、そしてベーカーの故郷テネシー州ハンツヴィルで数多く彼の考えを伺う機会があった。ベーカーはテネシー州立大学ロースクールに入る前に同大学の工学部を卒業しており、私はこの面でも彼の考えを学んだ。ハンツヴィルの広大な邸宅にあるゲストハウスに3回滞在させて頂いたが、このゲストハウスには、レーガン大統領も泊まられている。

カルバハウスはホワイトハウスの法律顧問を辞したあと、再び、オメルヴェニー&マイヤーズに戻り、同事務所全体のCEOにもなった。ベーカーが逝去された後も、私はカルバハウスをはじめ、ベーカーを通して得た友人たちとはワシントンDCを訪れる度に、時々の米国情勢の話を聞く機会を持ち続けてきた。

<2016年 トランプの登場>

2016年の共和党予備選にトランプが出馬した。この予備選には、第41代大統領ジョージ・H・W・ブッシュの息子で第43代大統領ジョージ・W・ブッシュの弟である元フロリダ州知事のジェブ・ブッシュをはじめとする有力な上院議員も名を連ねていた。もちろん私は、トランプの存在は知っていたが、私の知るトランプは不動産王であり、人気番組『アプレンティス(The Apprentice)』のホストを務めるテレビスターだった。ところが、彼は次々と大統領選の有力候補を打ち破り、最終的に共和党の大統領候補に選ばれた。そして11月の本選挙で大方の予想を覆し、ヒラリー・クリントンを破って大統領に当選した。

この突然のトランプ大統領の出現に、既成メディア(新聞・テレビ)は極めて厳しい姿勢をとっていた。私は「一体、トランプとは何者なのか?」、「なぜ彼のような人物をアメリカ国民は選んだのか」と疑問を抱き続けた。カルバハウスが副大統領選定委員会の議長を務めていたことから、まず彼にトランプについて話を聞いてみることにした。

<カルバハウスから聞いたトランプとは>

カルバハウスによれば、トランプは「大きなビジョンを持つ人物」であり、「米国第一主義(America First)」というスローガンが示す通り、彼の最大の目的は、米国の繁栄と国際的な尊敬を取り戻すことにあるという。彼は常に戦略を考え、その達成のためには交渉(ディール)を重視している。彼の共著による自伝『ディールの技術(The Art of the Deal)』にその姿勢がよく表れている。またカルバハウスによると、トランプの発言や行動の背後に、しばしば別の狙いがある。彼の真意を見極めることが重要だとのアドバイスであった。さらに、「トランプは多くを学ぶ人物であり、話を真剣に聞く」、「考えにブレがなく、信頼した人々の意見を特に重視する」とも述べた。

<トランプとFDR、レーガンの関係>

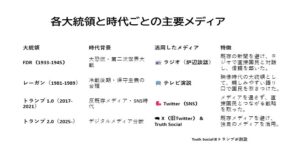

2017年1月、トランプ政権(トランプ1.0)が発足した。しかし、彼の言動は既成メディアの批判の的となり、厳しく監視された。例えば、ワシントン・ポスト紙は、「ファクト・チェッカー・データベース」を作成し、トランプの発言の真偽を詳細に記録し始めた。その最中に、私はヘンリー・オルソンの著書『The Working Class Republican』を読んだ。オルソンは、一般的な政治的見解とは異なり、「レーガンの政治的ルーツはFDR(フランクリン・D・ルーズベルト)にある」と主張していた。

FDRは、大恐慌に苦しむ米国民に「恐れるべきものは、恐れそのものだ」と訴え、ニューディール政策を推進した。また、それまでの民主的手法ではなく、強いアメリカという、より保守的な政策をたて、第二次世界大戦では総力戦体制を築き、米国を世界の超大国へと導いた。またその際にラジオを駆使して国民(大衆)と直接対話し、大衆を動員する政治スタイルを確立した。FDRは思われているより、保守的で強いアメリカを目指した。

オルソンによれば、レーガンは若い頃ニューディール政策に憧れ、民主党員だった。しかし、後に民主党の変質を感じ、共和党に転じたものの、FDRの政策や手法から多くを学んでいた。「小さな政府」を掲げ、減税や規制緩和を推進し、経済成長をもたらした。これらは後にレーガノミクスと呼ばれている。また、「強いアメリカ」を目指し、軍事力を増強し、ソ連との対決姿勢を強め、ついには冷戦を終結に持っていった。また、レーガンの演説は、テレビで国民(大衆)に直接訴えかける大衆を動員する政治スタイルを継承した。

<トランプもFDRやレーガンから学んだか?>

私はオルソンの考えに大いに納得し、トランプの政治手法を理解する上での重要な視点となった。トランプの政治手法にはFDRやレーガンから学んだ要素が見られる。FDRは「丘の上の家」という目標をかかげ、当時最新のメディア、ラジオを通じて国民(大衆)に直接語りかけ、「炉辺談話」によって支持を集めた。レーガンは「アメリカに朝が来る(Morning in America)」というビジョンを掲げ、全盛期のテレビを駆使して大衆に話しかけた。このアメリカに朝が来る、というのは単なる夜明けではなく、より強く、「アメリカは未来へ新たな展開を始めている」ということである。

トランプは2016年に打ちだした「アメリカ第一主義」は、現代の「丘の上の家」や「アメリカに朝が来る」版ではないか。それにトランプはSNSを活用し、既成メディアに頼らず、直接国民に訴えかけた。彼のTwitterのフォロワー数は、トランプ1.0時代には8,800万人に達していた。これは、FDRやレーガンが用いた「大衆動員型」の手法を21世紀のデジタル環境に適応させたやり方といえる。

また後に、ワシントンの友人たちからトランプの戦略には、ニクソンの「マッドマン・セオリー(狂人理論)」の影響があることも教わった。この理論は、外交において自分は予測不能で危険な存在であると相手に思わせ、交渉で譲歩を引き出す戦略である。例えば、トランプは北朝鮮の金正恩と対立しながらも突然の首脳会談を実現させた。これは、相手に「何をするかわからない」と思わせることで外交上の主導権を握る手法といえよう。トランプは、この手法を規制のメディア、そしてこれまで米国を導いてきた沿岸部のエリートたちに対しても使っているのではないか、と。

さらに、他の友人たちからもトランプはエイブラハム・リンカーンの「チーム・オブ・ライバルズ(政敵を閣僚に登用する戦略)」にも学んでいるのではないかとの指摘もあった。実際、1.0でトランプは政権内に対立する派閥を共存させ、また、スティーブ・バノンとジャレッド・クシュナーといった異なる立場の人物を同時に起用した。リンカーンが狙ったチーム・オブ・ライバルとは違ってはいるが政権内での異なる意見を競わせ、そのバランスの上にいることで集中させるやり方は同じである。

<2020年大統領選とトランプの復活>

2020年の大統領選で、トランプは民主党候補のジョー・バイデンに敗れた。新型コロナウイルスの感染拡大と、それに伴う経済の混乱が大きな影響を及ぼした。しかし、この結果を認めないトランプに同調する一部の支持者が、2021年1月6日に連邦議会議事堂に突入するという米国政治史上前代未聞の事件が発生した。

この後、トランプは弾劾訴追され、さらに複数の裁判に直面した。主な訴訟としては、以下がある。

- 2020年大統領選の結果を覆そうとした疑惑:ジョージア州での選挙干渉(州務長官に圧力をかけたとされる)

- 1月6日の議会襲撃に関与した疑惑:支持者を煽動し、連邦政府の業務を妨害したとされる

- E・ジーン・キャロルによる名誉毀損と性的暴行の訴訟:1990年代の性的暴行疑惑をめぐり、2023年の裁判で約500万ドルの賠償命令を受け、2024年にはさらに8,300万ドルの賠償が命じられた。

ニューヨークの裁判所で、何時間も固いベンチに座る姿が報じられるなど、トランプにとって厳しい状況が続いた。しかし、これら問題を抱えながらも、彼はそれを民主党からの迫害だと国民に訴え、2024年の大統領選への出馬への努力を続けた。そして、共和党は彼を中心に固くまとまり、11月6日の選挙では「スイング州」と呼ばれる激戦州で全勝。結果、第47代大統領として返り咲いた。

間をおいて大統領に復帰したのは、134年前のグローバー・クリーブランド以来、米国政治史上2人目の出来事である。クリーブランドは第22代(1885-1889年)として就任後、1888年の選挙で敗北したが1892年に再選され、第24代大統領(1893-1897年)となった。

1月20日のトランプ2.0発足前にトランプは「仮想通貨とAI」委員会を発足させることを発表し、2.0での「現代版の丘の上の家(City upon a Hill)」となるビジョンを示した。これらは、FDRの「アメリカを豊かにし、世界から尊敬される国づくり」やレーガンの「アメリカに朝が来る」といった国民へのメッセージ戦略のデジタル版といえる。

<ケリーアン・コンウェイが語るトランプの本質>

トランプのさまざまな言動には、一見すると即興的に見えるものも多い。しかし、それらは単なる思いつきではなく、戦略的な背景にもとづいての言動の可能性が高い。例えば、グリーンランド買収の提案、パナマ運河の返還問題、関税政策、ウクライナやガザ問題、さらにはカナダ・メキシコへの申し入れなども、シリコンバレーと同じような深い側面があるのではないか。

トランプの思考パターンを最も的確に表現した人物の一人は、2016年の選挙キャンペーン責任者であり、トランプ1.0での上級アドバイザーを務めたケリーアン・コンウェイだと思っている。彼女は、「トランプはシンプルな思考を持つが、極めて複雑な人間だ」と述べているが、今後、トランプ2.0の政策や戦略を理解する上で重要な鍵となるだろう。

<トランプは偉大な大統領なのか>

以上が、私が考える「トランプは偉大な大統領であるか」の一端である。もちろん、日本にとって彼が偉大な大統領であると言っているわけではなく、彼への礼賛でもない。また、彼の戦略がすべて成功するとも思ってはいない。しかし、彼の政治手法の根底には、FDRやレーガン、さらにリンカーンといった歴代大統領の影響があり、彼の大きな目標には「米国を繁栄させ、再び尊敬される国にする」という強い意志がある。仮に、これらの目標が2.0で達成できれば、間違いなく時代を画した大統領として米国史を飾ろう。

もちろん、トランプの言動には否定的な人が多い。人格的に問題があるという批判も少なくない。しかし、時代を画すリーダーたちの偉大さは、必ずしも人格的なものに由来するわけではない。たとえば、スティーブ・ジョブズはアップルを偉大な企業に成長させたが、その言動は決して「人徳的に尊敬されるもの」ではなかったと彼の伝記本の多くに記されている。

<日本の技術戦略とキッシンジャーの遺言>

2023年11月に100歳で逝去したヘンリー・キッシンジャーは、つい数年前にAIに関する本を共著で出し、テクノロジーと国際政治の融合について警鐘を鳴らした。本の中で、彼は「私は国際政治を学んできたが、AIも学び始めた。技術者もまた国際政治を学ぶべきだ」と述べている。

トランプの再選は、日本にとって「黒船」のような衝撃となるかもしれない。現下の日本は、せっかく安倍2.0政権が掲げた「日本を取り戻す」、「強い経済、強い外交、強い日本」は、残念ながら中だるみ状態にある。その中でアメリカは、トランプ2.0政権がスタートした。この政権とAIを始めとする協力路線の確立は、強い経済、強い外交、強い日本には不可欠のような気がする。この時、最も大事なことは、日本がトランプ2.0を上回る戦略を持ち、米国だけでなく、欧州、インド、アジアとの協力路線を確立させる必要がある。

繰り返すが、「強い経済、強い外交、強い日本」への強固な戦略をたてて初めて、日本は新たな時代への道がひらける。その意味で、日本の技術者も世界の動き、政治、そして実経済を積極的に学ぶ時代がきていると考えている。

(代表武田 記)